Por Isabelle Brenda

Imagine a cena: quatro navios de guerra, atracados na Baía de Guanabara, apontavam seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, em 1910. A revolta, liderada pelos marinheiros que gritavam “Viva a liberdade, abaixo a chibata!”, não era apenas uma insurgência militar – era um grito por dignidade.

João Cândido Felisberto e os revoltosos enviaram um ultimato ao presidente Hermes da Fonseca: exigiam o fim imediato dos castigos físicos, prática que ainda fazia ecoar os horrores da escravidão nos navios da Marinha. Para os marujos, a estrutura hierárquica continuava refletindo os tempos de escravidão: oficiais brancos no comando e marinheiros, em sua maioria negros, tratados como se fossem propriedade.

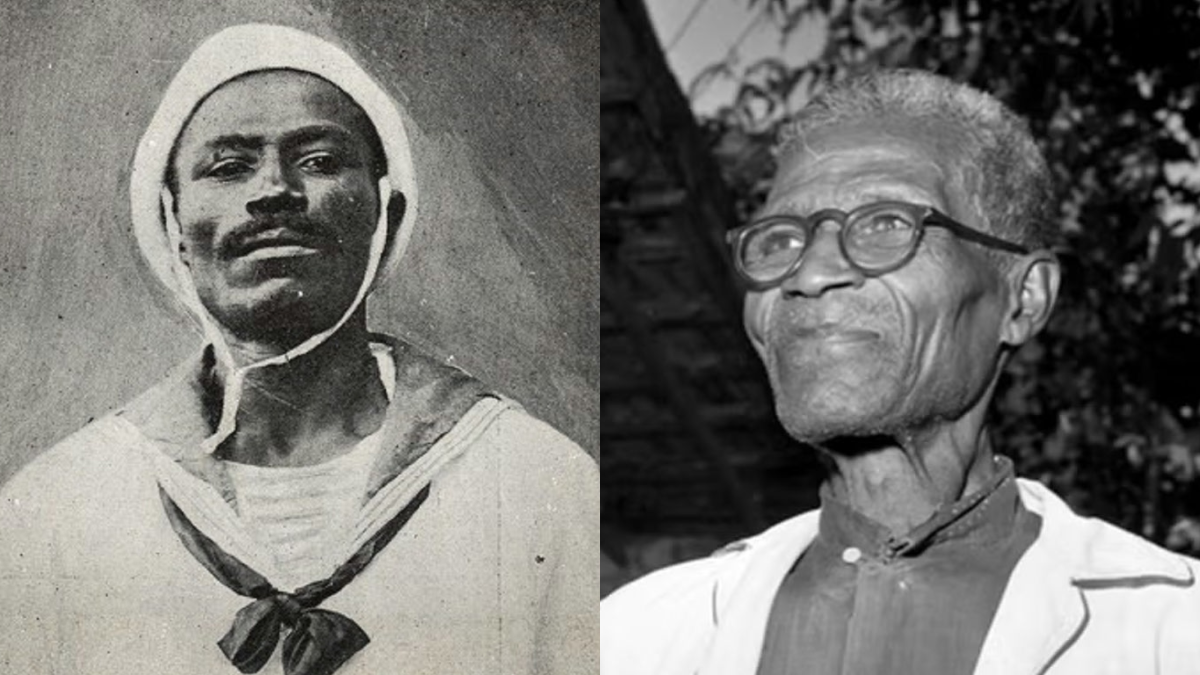

O motim entrou para a história como um dos maiores levantes navais do mundo e João Cândido ficou conhecido como o “Almirante Negro”, líder do levante e símbolo da luta contra a opressão.

O que muitos desconhecem é que João Cândido, após ser expulso da Marinha, veio morar em São João de Meriti, onde viveu até sua morte, em 6 de dezembro de 1969. Mais de cinco décadas depois de seu falecimento, a cidade inaugurou um museu em sua homenagem. O espaço promete ser um ponto de encontro para aprendizado, memória e reflexão sobre a luta do povo negro e o legado de resistência deixado pelo Almirante.

LEIA+

+ VILAR DOS TELES, A ANTIGA CAPITAL NACIONAL DO JEANS

+ QUIVA E LAIÁ: CONHEÇA O LADO IÍNDIGENA DA HISÓTIA DE ITAGUAÍ

Revolta da Chibata

A Revolta da Chibata, ocorrida em 1910, foi um motim liderado por marinheiros da Marinha brasileira contra os castigos físicos, como a temida chibatada, aplicados àqueles que violassem as regras da corporação.

Essa prática era um resquício do período colonial, herdada da Marinha portuguesa e prevista no código chamado Artigos de Guerra. Na Marinha brasileira, a chibatada era aplicada apenas aos postos mais baixos, geralmente ocupados por negros e mestiços, o que aumentava o sentimento de injustiça.

Os contatos com marinheiros de outros países também influenciaram a revolta. Em outras marinhas, o uso de punições físicas já havia sido abolido. João Cândido, líder do movimento, conheceu de perto as mudanças no exterior quando esteve na Inglaterra e soube do motim no Encouraçado Potemkin, na Rússia.

Além dos castigos, a revolta refletiu a insatisfação com as desigualdades sociais e raciais da época. A maioria dos marinheiros vinha de famílias pobres e enfrentava condições de vida precárias. Por isso, a Revolta da Chibata também é vista como um protesto contra a exclusão social que marcava tanto a Marinha quanto o Brasil da Primeira República.

O estopim para a revolta

A Revolta da Chibata teve início em 22 de novembro de 1910, após um episódio que causou grande revolta entre os marinheiros. Marcelino Rodrigues Menezes, um marujo, foi castigado com 250 chibatadas, o que serviu de estopim para que os marinheiros tomassem o controle de quatro navios da Marinha brasileira: Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro.

Os revoltosos exigiam o fim imediato dos castigos físicos e ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, caso não fossem atendidos. Sob a liderança de João Cândido, o Almirante Negro, os marinheiros organizaram um manifesto bem estruturado, destacando suas reivindicações: a abolição das punições corporais, melhorias nas condições de trabalho e reajustes salariais. Esse documento foi enviado ao presidente Hermes da Fonseca.

A revolta ganhou visibilidade ao coincidir com a festa de posse do presidente, o que aumentou a pressão política sobre o governo. Em 26 de novembro de 1910, Hermes da Fonseca atendeu às exigências, anunciando o fim dos castigos físicos e prometendo anistia aos envolvidos.

No entanto, a promessa foi rapidamente quebrada. Apenas dois dias depois, o governo decretou a expulsão de cerca de mil marinheiros, alegando indisciplina. A repressão se intensificou quando uma segunda revolta começou no Batalhão Naval da Ilha das Cobras. Dessa vez, a resposta foi brutal: o levante foi violentamente esmagado, e os envolvidos foram presos, torturados e enviados para seringais na Amazônia. Muitos não sobreviveram à viagem ou às condições de trabalho.

Essa sequência de eventos revelou a fragilidade das conquistas da Revolta da Chibata e expôs as desigualdades sociais e raciais enfrentadas pelos marinheiros, que buscavam, acima de tudo, dignidade em um sistema que ainda carregava marcas da escravidão.

A Vida de João Cândido após a Revolta da Chibata

João Cândido quase perdeu a vida nas celas da Ilha das Cobras, onde a maioria dos presos morreu por desidratação e maus-tratos. Muitos outros marinheiros foram enviados para trabalhos forçados.

Após sobreviver a essa brutalidade, João Cândido e outros nove marinheiros foram mantidos presos por dois anos, sendo absolvidos pelo Tribunal de Guerra em 1912. Sem conseguir emprego formal ou qualquer auxílio da Marinha, ele passou a vender peixe no mercado da Praça XV, no Rio de Janeiro, profissão que manteve até os últimos anos de sua vida.

No final da década de 1950, o jornalista Edmar Morel procurou por João Cândido, que era reconhecido nas ruas do Rio, mas ainda não havia recebido o devido destaque na história oficial. O livro de Morel, A Revolta da Chibata, popularizou o episódio e tornou-se um best-seller, reafirmando a importância do “Almirante Negro”. Enquanto Morel o considerava-o positivamente um “herói da ralé”, textos de historiadores ligados à Marinha descreviam os marinheiros rebeldes como “feras embarcadas” e minimizavam sua luta, tratando o motim como um crime e desrespeito a hierarquia da Marinha.

No início dos anos 1960, João Cândido tornou-se patrono da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil (AMFNB), que buscava direitos sociais e melhores condições de trabalho no período pré-ditadura militar. Os membros da organização organizavam vaquinhas para ajudá-lo financeiramente, mas foi o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que lhe concedeu uma aposentadoria. João Cândido nasceu em Encruzilhada do Sul, RS, filho de escravizados, viveu de forma modesta até sua morte, em 1969, aos 89 anos.

A Revolta da Chibata marcou o fim dos castigos físicos na Marinha brasileira. Após novembro de 1910, nunca mais um marinheiro foi punido com chibatadas, e as condições de trabalho começaram a melhorar. O Brasil, que havia sido o último país das Américas a abolir a escravidão, também foi o último a eliminar os castigos corporais na Marinha.

Museu Marinheiro João Cândido

O Museu Marinheiro João Cândido está com as portas abertas desde o dia 06 de dezembro de 2024, marcando um importante momento na história de São João de Meriti. Localizado na Rua das Acácias, s/n, no Morro do Embaixador, na Vila São José, o museu é o primeiro espaço cultural do município e presta homenagem ao Almirante Negro.

O objetivo do museu é preservar e compartilhar a memória de João Cândido e da Revolta da Chibata, incentivando reflexões sobre o papel da população negra na construção da história brasileira.

O espaço contará com exposições permanentes que narram a vida e os feitos de João Cândido, além de oferecer atividades educativas e culturais voltadas à valorização da história da população negra e a luta contra o racismo. A expectativa é que o museu se torne um ponto de referência cultural e turístico, promovendo o desenvolvimento social da região. Vale a pena a visita, né?!

Fontes:

– https://riomemorias.com.br/memoria/estatua-de-joao-candido/

– https://www.brasildefato.com.br/2024/05/04/joao-candido-revolucionario-em-vida-e-post-mortem-a-relevancia-do-lider-da-revolta-da-chibata

– https://brasil.elpais.com/cultura/2021-11-21/joao-candido-o-marinheiro-e-bordador-que-liderou-a-revolta-da-chibata.html

Isabelle Brenda é nascida e criada em Duque de Caxias. Formada em História pela UFRJ, pesquisa sobre História da Imprensa no Rio de Janeiro no século XX. Atualmente, trabalha como supervisora de pesquisa no IBGE.

Muito interessante esta matéria, devemos continuar fazendo conteúdos para fortalecer nossa cultura.

Matéria incrível!